Perché mai recensire Faith (1981), l’album più emotivamente sciagurato dei Cure?

Forse perché secondo tassello di quella che è stata definita frettolosamente dai critici la trilogia dark? O perché probabilmente questo terzo disco dei Cure è stato davvero troppo bistrattato? Procediamo con logica …

Poco prima della registrazione del disco, il tastierista Matthieu Hartley abbandona la band, lasciando i Cure di nuovo a semplice trio batteria-chitarra-basso (come fu all’esordio con Three Immaginary Boys); obbligando musicalmente la band ad abbandonare la via intrapresa in alcuni estratti importanti dell’altalenante Seventeen Seconds (1980), ed imprimendo alla sezione ritmica un ruolo da protagonista. La cupezza di quei suoni ovattati e dilatati nel tempo echeggiano come una nebbia grigia lungo tutto Faith (la copertina in qualche modo ne anticipa i ritmi), mentre nei testi s’insinua quel vago malessere pop che ha sempre risieduto in Robert Smith. Forse la scarnezza di suoni non è solo stata una necessità, ipotizzando una qualche forma di post-punk arrivata in netto ritardo alla festa; eppure in Faith manca quella linearità di stile, che a dire il vero solo sporadicamente, ha avvolto per bene la musica dei Cure.

Il basso a sei corde di Simon Gallup diventa imperatore assoluto delle melodie gotiche ed monocorda di questo disco, e probabilmente è già tutto anticipato in The Holy Hour che apre Faith come una scarica di depressione adolescenziale non richiesta. Pennate di chitarre pulite e squillanti che ricordano vagamente Play for Today (contenuta in Seventeen Seconds) muovono appena la stasi del brano, con la voce-lamento di Robert Smith che non assume alcuna emozione in particolare. Il dinamismo non è compreso in questo album, la batteria di Laurence Tolhurst è talmente meccanica da dubitare che non si tratti di una drum-machine: appurate tutte queste caratteristiche è possibile procedere ad un ascolto languido e serenamente dimesso.

Il basso a sei corde di Simon Gallup diventa imperatore assoluto delle melodie gotiche ed monocorda di questo disco, e probabilmente è già tutto anticipato in The Holy Hour che apre Faith come una scarica di depressione adolescenziale non richiesta. Pennate di chitarre pulite e squillanti che ricordano vagamente Play for Today (contenuta in Seventeen Seconds) muovono appena la stasi del brano, con la voce-lamento di Robert Smith che non assume alcuna emozione in particolare. Il dinamismo non è compreso in questo album, la batteria di Laurence Tolhurst è talmente meccanica da dubitare che non si tratti di una drum-machine: appurate tutte queste caratteristiche è possibile procedere ad un ascolto languido e serenamente dimesso.

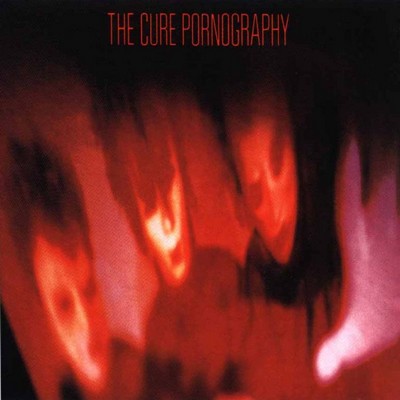

Primary si muove epilettica e fa pensare ad un’improvvisa svolta artistica, è una mossa post-punk (alla Joy Division!) che non trova proseliti lungo il prosieguo del disco, però è un bel ascoltare. «The innocence of sleeping children / Dressed in white / And slowly dreaming». Epilettica, ma con una vaga andatura pop nelle liriche, è il brano più fortunato di questo sciagurato (commercialmente!) disco; proseguendo con The Other Voice si ritorna nello scarno e languido grigiore di ritmi dimessi ed ovattati, ove solo echi e oblii trovano sfogo in un intro lungo meravigliosamente laconico. Le cromie del disco vengono evidenziate con All Cats are Grey, ove si gettano le basi per alcune movenze contenute nel successivo (e meglio riuscito) Pornography (1982, leggi recensione), dilatando la tensione in una poltiglia lugubre e desolante che apre senza troppe speranze: «I never thought that i would find myself / In bed amongst the stones».

The Funeral Party cambia registro e troviamo finalmente i synth e gli echi nostalgici, che fanno salire una nebbia inglese sottile e talmente fitta da accecare la vista, è senza ombra di dubbio il picco artistico del disco, mosso soltanto da un meccanico battere sintetico e da un basso grumoso che viene seppellito sotto la melensa trama delle tastiere. La successiva Doubt spezza il malessere, tornando alle chitarre e ad un mezzo post-punk sotto mentite spoglie; mentre The Drowning Man (ispirata come del resto All Cats are Grey dalla trilogia di Gormenghast, partorita dalla penna di Mervyn Peak) si evolve con la solita cadenza languida, accostando una chitarra pulita e squillante contro il muro eretto da una sezione ritmica secca e senza fronzoli. Chiude, come di consueto dei dischi dei Cure, con il brano che da il nome al disco, Faith è una lunga litania di quasi 7 minuti nel quale Robert Smith canta con la desolazione nel cuore liriche piuttosto alienanti e puerili come è nel suo stile compositivo, il pathos è assordante, specie per i riferimenti vagamente spirituali contenuti nel bridge: «No one lifts their hands / No one lifts their eyes / Justified with empty words / The party just gets better and better».

Track-list non proprio costante e troppi intercalari nel post-punk scolorito degli esordi, tuttavia mi sento di dire che Faith è probabilmente uno dei migliori tre o quattro dischi di tutta la carriera dei Cure. Non tanto per gli sforzi compositivi o la ricercatezza gotica (se doveva essere un album che si tuffa nella spiritualità e nell’interiorità per rifuggire dall’alienazione, allora probabilmente ha fallito!), piuttosto per l’aura di desolazione e di commozione che questo album irradia, come un’energia grigia e biancastra che cala come un lenzuolo di morte … da ascoltare solo con il giusto stato d’animo!

Heart of Glass - Recensioni Musicali

Recensioni Band Emergenti e Musica Indipendente