Ad oggi le Sleater-Kinney sono una delle band femminili, se non “La” band femminile, più influente, apprezzata e rispettata di tutto il panorama indie; come le stesse Corin Tucker e Carrie Brownstein (specie la seconda, anche grazie al biografia “Hunger Makes Me a Modern Girl“) sono diventate le paladine dell’emancipazione musicale indipendente, dopo mostri sacri della generazione passata come Kim Gordon o Lydia Lunch.

Nate nei primi anni novanta, le Sleater-Kinney hanno paradossalmente proliferato dopo la morte del grunge, riscrivendo con tinte diverse (diverse rispetto a quelle che Courtney Love aveva impresso) quel movimento riot-grrrl che avevano aiutato a fondare con una loro breve ed embrionale esibizione alla International Pop Underground Convention gestita dalla K Records. Abbandonate le esperienze formative con le Heavens to Betsy (di Corin Tucker, di cui si ricorda uno split con le Bratmobile) e con le Excuse 17 (di Carrie Brownstein), nel 1994 il progetto Sleater-Kinney assume contorni prioritari, nonostante i continui cambi alla batteria fino alla venuta di Janet Weiss nel 1996.

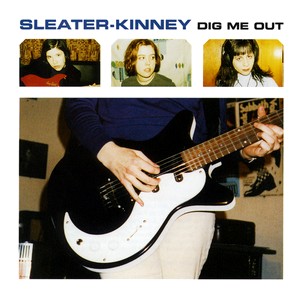

La Kill Rock Stars di Slim Moon, da sempre sensibile al movimento riot-grrrl, le arruola prelevandole dalla piccola Chainsaw Records di Donna Dresch, e nel 1997 registrano un disco fondamentale come Dig Me Out, prodotto dal guru John Goodmanson (già con le Bikini Kill in Reject All American). All’apice della crisi della loro relazione amorosa (bisessualità svelata da un controverso articolo della rivista Spin), Corin Tucker e Carrie Brownstein trovano la giusta tensione emotiva per creare un punk ruvido e viscido in superficie, ma compatto e vellutato nelle liriche e nei sentimenti; sferzando con forza attacchi al man’s planner musicale, al consumismo più bieco, connotando sempre ciascun brano di un enfatica carica femminista. Dalla cover-art che omaggia i Kinks in The Kink Kontroversy, ad una batteria che richiama tanto Charlie Watts quanto Tommy Ramone, le Sleater-Kinney giocano con duelli efficaci di chitarre e distorsioni, supportate da parti vocali urlate ed a tratti disperate, ma che mantengono un’autorevolezza complice delle tematiche trattate.

La Kill Rock Stars di Slim Moon, da sempre sensibile al movimento riot-grrrl, le arruola prelevandole dalla piccola Chainsaw Records di Donna Dresch, e nel 1997 registrano un disco fondamentale come Dig Me Out, prodotto dal guru John Goodmanson (già con le Bikini Kill in Reject All American). All’apice della crisi della loro relazione amorosa (bisessualità svelata da un controverso articolo della rivista Spin), Corin Tucker e Carrie Brownstein trovano la giusta tensione emotiva per creare un punk ruvido e viscido in superficie, ma compatto e vellutato nelle liriche e nei sentimenti; sferzando con forza attacchi al man’s planner musicale, al consumismo più bieco, connotando sempre ciascun brano di un enfatica carica femminista. Dalla cover-art che omaggia i Kinks in The Kink Kontroversy, ad una batteria che richiama tanto Charlie Watts quanto Tommy Ramone, le Sleater-Kinney giocano con duelli efficaci di chitarre e distorsioni, supportate da parti vocali urlate ed a tratti disperate, ma che mantengono un’autorevolezza complice delle tematiche trattate.

Così Dig me out vive di una carica riot-grrrl non diversa da quella degli esordi delle Bikini Kill o Babes in Toyland, mescolando la ruvidezza delle chitarre con l’ispido ed isterico tono del cantato: le dighe si rompono, i pre-concetti si sciolgono dinanzi ad un brano potente che digrigna i denti i tutti i suoi 2 minuti e spiccioli.

Il riff stonato di One More Hour (ispirato da Entertainment della Gang of Four) porta con sé tutta la disperazione di Corin Tucker che ricorda, con ancora livido dolore, la fine della storia con Carrie Brownstein: dal climax di “Oh, you’ve got the darkest eyes” al sussurrato e sincero “I know its so hard for you to let it go / I know its so hard for you to say goodbye / I know you need a little more time” cantato in backing vocal dalla stessa Brownstein. E’ indiscutibilmente il momento più sentito e toccante, ma non per questo i sentimentalismi condizionano un disco che corre sul binario dell’isteria e dalla carica sovversiva.

Versi brevi, quasi figli di un cut-up spiccio e volutamente enigmatico, Turn it on riprende le orme di Dig me out, liberando ululati e riff ipnotici che nel finale toccano davvero il culmine; The Drama you’ve been Craving gioca su un ping-pong vocale tra le due chitarriste, capace di creare una tensione curativa, mentre le distorsioni proliferano in un formato punk rapido e mai indolore. Heart Factory dedica maggiore attenzione alle liriche, e se dapprima i ritmi rallentano un pochino, nel chorus il tutto deflagra sotto i colpi delle urla in coro delle due pazze cantautrici; Words and Guitar chiarisce, qualora sia necessario, qual’è lo spirito delle Sleater-Kinney: un lento-veloce-lento drammatico, urlato a squarciagola come un atto di fedeltà estrema (“Take take the noise in my head“).

It’s Enough si scaglia contro il man’s planner musicale (c’è tutt’oggi, figurarsi nel 1997!) ruggendo nel finale con un liberatorio “I make Rock and roll” che sa di auto-proclamazione; Little Babies, dal ritmo di marcetta frenetica, invece protesta con il ruolo tradizionale di donna di casa e di madre (citando nel finale gli Stones, con un ironico “Momma’s little helper“), risultando efficace in un chorus orecchiabile ed incline al canto in coro (“Dum dum dee dee dum dum dee dum do / All the little babies go oh oh I want to“). E’ forse in questo momento di Dig me out, che l’ascoltatore prende coscienza del messaggio che le Sleater-Kinney vogliono lanciare, un messaggio scritto in grassetto e a lettere cubitali, rimarcando un’indipendenza femminile che trova proseliti nella musica indipendente, se pur tuttavia essere riot-grrrl o eccessivamente scontrosi: il sentiero tracciato da Liz Phair o da P.J. Harvey nei loro esordi, qui assume i contorni provocatori e molto espliciti.

I contrasti tra sessi in Not What you want, o la strana preghiera mistica di Buy her Candy, scivolano via rapide come la meno energica Things you say, quesi a concedersi una pausa di volumi e di intensità rispetto ai ritmi indiavolati apprezzati fin qui. I bei arrangiamenti di Dance Song ’97 aprono nuovi spiragli musicali, nel quale però i proclami femministi rimangono imprescindibili, toccando il pathos massimo della cupissima Jenny, nel quale il vibrato di chitarra crea una cupola ove la mancanza d’ossigeno diventa insostenibile; chiudendo così un disco intenso, sofferto nella stesura e probabilmente il miglior prodotto della seconda ondata riot-grrrl americana.

Dig me out è certamente uno dei migliori dischi delle Sleater-Kinney, che anche nei successivi lavori hanno saputo tenere alto il vessillo dell’indipendenza, concedendosi magari un tono meno acido, ma non per questo meno efficace.